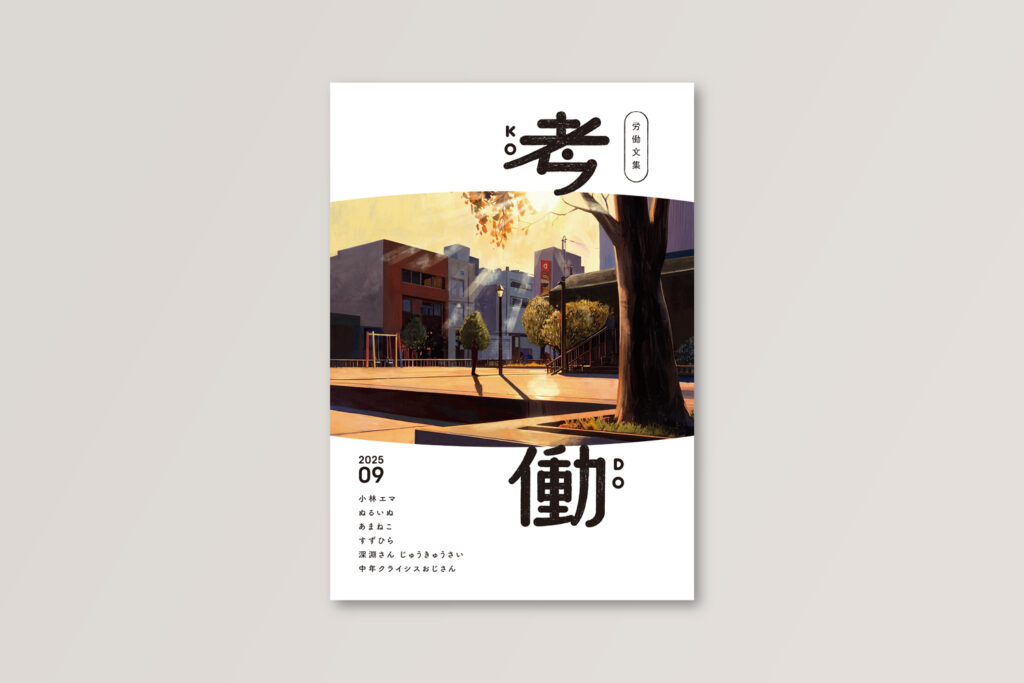

先日、お知らせ記事にも書いたように、9/14(日)の「文学フリマ大阪13」にて『労働文集 考働』という合同本を発売する。

もちろん僕も執筆に参加させていただいているし、タイトルロゴや装丁デザインも担当させてもらった。連日のように表現意図を掘り下げ、細かい部分までこだわって作り上げた。

正直、会社員としてのクライアントワークであれば、同じようなパフォーマンスは発揮できなかっただろう。なぜなら、制作の途中で「上申するために別案を用意して欲しい」とか「もう少しポジティブなイメージにするためにどんな方法があるかサンプルを出して欲しい」とか、アレコレとややこしい横槍が入って対応に追われ、本質の追求に時間や手間をかけてなどいられないからだ。これぞブルシット・ジョブ。

本作りを振り返る

さて、改めて出版にあたっての経緯と自分の気持ちを振り返ってみようと思う(ただし、内容についてはここでは触れない)。

まず何より「まさか自分が本を出版できるとは…」という気持ちがデカい。丹精込めて作りあげた創作物がいよいよ世に出る。手に取っていただいた方にどういう反応をいただけるかは未知数ではあるものの、ただただシンプルに嬉しい気持ちだ。うん、めちゃくちゃ嬉しい。

考働ができるまで

出版なんて、僕の中では「いつか実現できたらいいなぁ」という夢のような目標でしかなかったのだけど、会社を辞めたその年にいきなり実現できるなんて想像もしていなかった。これはひとえに、すずひらさんのおかげである。

すずひらさんとの対話

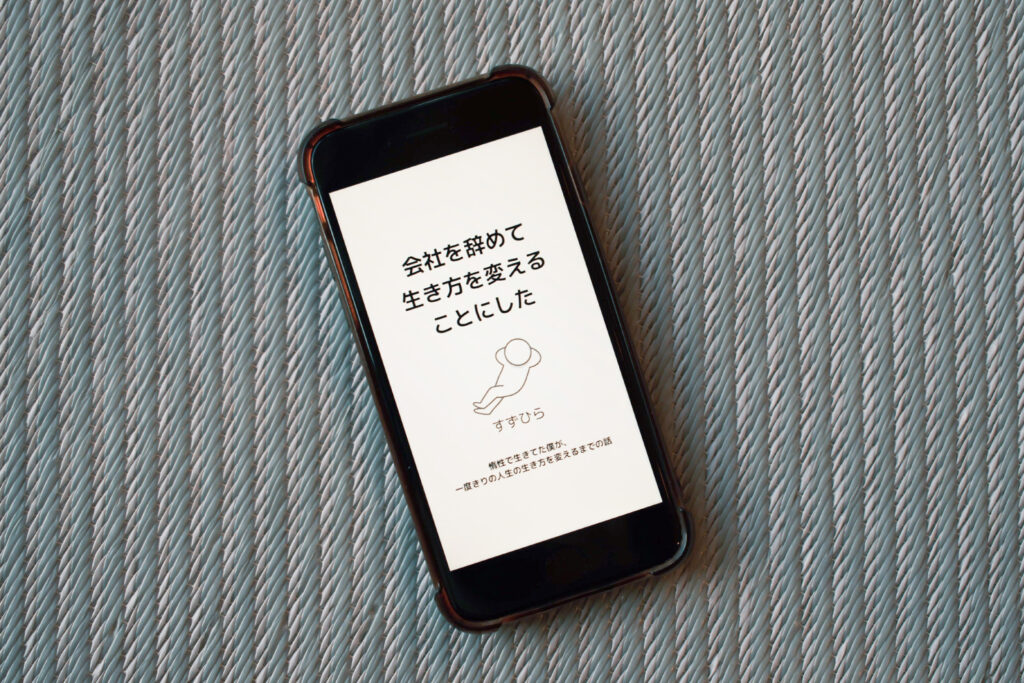

すずひらさんについてはこのブログでもたびたび取り上げているが、僕が会社を辞めるきっかけを与えてくれた人だ。氏が個人出版した『会社を辞めて生き方を変えることにした』という本には並々ならぬ感銘を受けた。

僕はこの本を読んで以来、すっかりすずひらさんのファンになった。SNSやYouTubeでの発信をくまなくチェックし、2025年1月には文学フリマ京都に出店していたすずひらさんに会いに行った。

文学フリマでのコミュニケーションをきっかけとして、別日に二人で食事に行く機会をいただいた。この時点ですずひらさんには「人と一緒に何かをしたい」という構想があり、たとえばオフ会的なものを開催するのもいいかもですねといった話をした。いちファンとして、何かしらの形でまた関われたら嬉しいという想いだった。

それから数ヶ月後の同年5月。東京で開催された「無職サミット(in 駒沢オリンピック公園)」というイベントにすずひらさんがゲスト参加するということで、ありがたいことに「よかったら来ませんか?」とお声がけいただいた。すずひらさんはこの時のLINEで「今後一緒に何かできないか話したい」と言っていた。ひさしぶりに会いたい気持ちもあったし、僕は二つ返事で参加を表明した。

余談になるが、無職サミットは枚方市にシェア型書店を構える「まとも書房」の代表・久保さんが主催した「無職が集まって食べたり飲んだりしながら話をする」イベント。この人も相当なコミュ力&行動力オバケである。

無職サミット後に、すずひらさんと、すずひらさんを目当てに集まったメンバーで二次会と称して近くの居酒屋へ行った。そのメンバーの中に、考働の執筆者の一人であるあまねこさんもいた。そして、この時の会話の中ですずひらさんから挙がったのが、合同本を作るというアイデアだったのだ。

鼓動を始めた考働

翌朝、僕はすずひらさんにお礼も兼ねてLINEを送った。「合同本、具体的に企画してみますか?」という投げかけに対し、「もちろんです!」と返事があった(このあたりは本書の「はじめに」ですずひらさんが詳しく書いてくれている)。

そこからはもう体感的にはあっという間だった。

その後、何度かミーティングの場を設けて二人で計画を練りあげていった。共同執筆者のみなさまへの声掛けや本の体裁について、本のタイトル、印刷に関してなどなど…。その場では決めきれないことも多々あったし、正解が分からないことは具体的に手を動かしながら模索していった。脳汁がドバドバ出た。

生まれて初めて、ゼロから自分たちの手で場を作り、なにかを創造しようとしている。これまでも、クリエイティブに関わる上で似たような体験があったものの、それはあくまで学校や会社がお膳立てしてくれたフィールドに乗っかっていたに過ぎなかった。形のない状態から捏ねくりはじめて、とにかく何かが見えるまでは突っ走るしかなくて、それがあまりにも刺激的だった。

僕はずっと、こんな風に何の邪念も持たず、誰からの干渉も受けずに向き合えるモノづくりがしたかったのかもしれない。そういう場を渇望していたのだと思う。会社員をしている時は、完全にそれを見失っていた。申し訳ないけど、どこまでいっても「会社やお金のため」の域を出なかった。この活動が上手くいくかどうかなんて分からない。でも、こういう血の通った創作活動こそ生を実感するためのバロメーターだと思った。

同じ志を持った人たちとともに、全身全霊でモノづくりに励む。そんな夢のような日々であった。

一人じゃ無理だった

一応書き添えておくと、今回はいわゆる自費出版なので、通常の出版よりはかなりハードルが低い。簡単ではないにしろ、企画力と行動力と根気と制作資金さえあれば誰でも再現はできる。とはいえ、そのうちひとつでも欠ければすぐに頓挫する。僕の場合は主に企画力と根気がネックだ。

中心人物であるすずひらさんの求心力と企画力、行動する力、そして執筆者である小林エマさん、あまねこさん、深淵さん じゅうきゅうさいさん、中年クライシスおじさん、みなさんの情熱があったからこそ誕生した一冊だ。僕一人では絶対に実現できなかった。みんな凄すぎる、脱帽である。

初めての長文に悪戦苦闘

考働は、ひとつのテーマをもとに数名がエピソードトークを展開する「文集」というスタイルを採っている。その中で僕が書いた文章は13,000文字くらい。ブログレベルの数千文字の文章は書き慣れているが、10,000文字を越える長文となると勝手があまりにも違った。思いつくままにトピックを書き出していくと、数百文字単位の細切れの文章ばかりが大量生産される。それらを一貫性を持って接着していく工程が思っている10倍くらい難しかった。

まぁ、通常の文庫本が10〜12万文字くらいらしいので、それと比べたら1/10程度ではあるが、僕にしてみればこれでもかなり大変だった。自分の体験談や感情を、独りよがりにならずに丁寧に伝える。完全に初めての挑戦だった。

手始めに文章の表現スタイルを模索するところから始めたが、まずここで迷走。1ヶ月あまりを費やしながら、何度も書いたり消したりを繰り返した。慣れない作業でも、きちんとクオリティ高くアウトプットしたい。だから、とにかく創意工夫をできる限り取り入れたし、時間もかけた。学生時代の自分の気持ちをリアルに描写するために、かつて暮らしていた町へ電車で行ったりもした。

ようやく導入と第一章の試作が完成した段階で、執筆メンバーに共有してみる。そこで良い反応をいただけたので、このスタイルで最後まで書いてみようと踏み込むことができた。やっぱり意見をもらうって大事だ。

たかが13,000文字を書くだけでもこんなに難しい。こういう工程を、すべて一人でこなしながら9.6万文字の本を書き上げたすずひらさんがいかに凄いかがわかる。どういう精神力なんだ。僕なら途中で嫌になって辞めてしまいそうだ。

作れて良かった

いろいろと大変ではあったが、考働を作れて本当に良かった、というのが個人的な想いではある。いろいろな意味を込めて良かったと言っているのだけど、まずはきちんと形にできて、なんかホッとした。やっぱり、物体としての本を自分たちの手で作れたというのはシンプルにすごいことだと思う。

この場を借りて、すずひらさんはじめ、一緒に作ってくれたメンバーには改めて感謝を申し上げたい。本当にありがとうございます。

各個人の貴重な体験談が詰まった労働ドキュメンタリー文集。しっかりと魂込めて作り上げました。気になる方は、ぜひ文学フリマや通販で手に取ってみてください。

コメント